我々は言語バッテリーの成績と患者病巣データから、大脳皮質機能地図を作成した。ここで問題になったのは、局所の機能にもっとも関係のある課題を複数の課題中から選ぶ方法である。

Voxelに基づく病巣症候マップ(VLSM)では、voxelごとに有病巣患者と無病巣患者の2群に分ける。その2群をもっともよく判別できる課題が、そのvoxelの機能にもっとも関係があると考えた。

我々はロジスティック判別分析を行い、26課題からなる日本語の標準失語症バッテリーを用いて150例の患者を対象にした成績データから、左大脳皮質の各部位ごとに、病巣群と非病巣群をもっともよく判別できる課題を選んだ。

左中前頭回46野病巣の有無を最も判別できる課題は、音声と文字の照合課題だった。中心後回下部の病巣の有無を最も判別できる課題は、単語の復唱課題だった。前方帯状回の病巣の有無を最も判別できるのは単語流暢課題だった。

voxel単位の判別分析で、脳の各部位の機能に最も関係すると考えられる課題を選ぶことが可能である。

1. 導入

高次大脳機能研究の進歩により、多くの認知機能と責任部位の対応が明らかになってきた。脳のある1局所の機能として、多くの高次機能が帰せられる事もしばしばあり、どの機能がより本質的であるかが問題になることがある。そこで我々はこの論文で、ある部位にもっとも関係ある能力を選ぶ方法について検討をした。

fMRIなどの機能画像では、課題への反応の強さを比較する事によって、局所への課題の関係の強さを比較することができる。では病巣研究の場合は、ある部位にもっとも関係する課題を、選ぶ事はできるだろうか。

近年脳の限局した部位の機能を病巣研究で判定する方法として、voxelに基づく病巣症候マップ (VLSM, Bates et al., 2003) が提案された。これは、あるvoxelに病巣がある患者とない患者の2群の課題成績の統計的な比較を行う。この方法を使った場合、あるvoxelの機能に関係がもっとも深い課題は、病巣あり群となし群で課題成績がもっとも異なる課題と考えられる。

2群で成績が最も異なる課題を選ぶ一つの方法として、両群のt値がもっとも大きな課題をえらぶ方法が考えられる。t値自体は効果量の指標ではないが、比較する2群のサンプルサイズが一定であれば、t値の大小関係と効果量の大小関係は一致する。

他の考え方として、分類問題として考える方法がある。課題成績によって患者を病巣群・非病巣群に判別を試みた場合、それが正確なほどその課題はその部位の機能と関係が深いと考えることができる。これは判別分析である。

判別分析の手法のうちで、ロジスティック回帰を使った判別は現在もっとも一般的で、2群をもっともよく判別できる説明変数は、もっともデータと適合のよい回帰モデルの説明変数と考えられる。モデルの適合のよさは対数尤度やG値で定量化できる (Hosmer and Remeshow, 2000)。

そこでこの研究は、多数項目からなる認知バッテリーとして、言語バッテリーを用い、これらの分析によって、大脳皮質の各部位の機能ともっとも関係の深い下位課題はどれであるかを判定した。

2. 方法

2.1. 参加者

対象は2003年から2018年までに静岡済生会総合病院に受診した左脳血管障害患者。 初めて失語症をきたし、次の基準を満たした150例(女性68)。

生まれながらの日本人、視覚や聴覚は補正すれば正常、6年以上の教育、重大な精神神経疾患の既往なし。

課題成績および画像所見によって除外された症例もあり、その除外基準は後に述べる (Section2.2 と 2.3)。最終的に150例が選ばれた。

148人は右利きだった。

116例は脳梗塞、34例は脳出血だった。

統計的数値は表1にまとめた。

すべての患者からインフォームドコンセントを得、この研究は静岡済生会総合病院倫理委員会で認められた。

表1 患者の統計データ (表自体は省略)

2.2. 行動指標

患者は標準失語症検査(SLTA, 日本高次機能学会, 1997)で評価された。

SLTAは聴く(subtest 1-4)、話す(subtest 5-14)、読む(subtest 15-18)、書く(subtest 19-25)、計算(subtest 26)に関する26のサブテストを含む包括的な日本語バッテリーである。

SLTAの項目とこの研究での患者正答率の分布をFigure 1に示す。

実施方法の要約をappendixに示す。

ただしSLTAには自発語流暢性の評価項目がないため、流暢性はWestern Aphasia Battery (WAB, Kertesz, 1982) の流暢性で評価し、これを課題0と命名した。

SLTAを施行してすべてのサブテストが満点の(すなわち失語ではない)例、およびSLTAのすべてのサブテストで無反応な重症失語例は除外した。

この研究は課題間の成績の比較を目的としたため、上記のような患者の成績は、課題成績を比較する目的には意味のないデータとなり、むしろ床効果や天井効果による情報バイアスが問題となると判断したためである。

図1 Boxplotで描いた標準失語症検査(SLTA)の各下位検査の正答率。(図自体は省略)

2.3. 神経画像

全例CT (n=33) あるいは1.5TのMRI (n=117; DWI 106, FLAIR 5, T2*WI 4, T2WI 2) で病巣が確認された。

病巣体積は200ml以下の比較的小さな症例のみに限定した。

VLSMは計算対象とする関心voxel以外の病巣の影響をあえて無視する方法である (Bates et al., 2003) ので、病巣が小さな症例を対象にするほど、関心voxelの分析結果への他の部位の病巣の影響が小さくなり、算出された部位が真の機能部位である可能性が高くなるからである。

MRIを施行した例ではすべて脳MRAが評価され、内頸動脈や中大脳動脈主幹部の90%以上の狭窄や閉塞が確認された例は除外した。

そのような例はMRIで病巣が視認できなくとも中大脳動脈領域全域の広範な虚血症状が現われている可能性があるためである。

また病巣にレンズ核線条体動脈領域を含むものも除外した。

そのような患者では上記の主幹動脈は、MRI検査時点では開通していても、それ以前に一時的に閉塞したと考えられるからである (Bladin and Berkovic, 1984)。

2.4. 病巣の同定、および関心領域

病巣はMRIcron (Rorden et al., 2007; http://people.cas.sc.edu/rorden/mricron) を用い、参加者の課題成績を知らない単一の研究者がその標準テンプレート上に用手的に記入した。検査者のそのテンプレート上で目視で病巣のMNI座標を同定した。

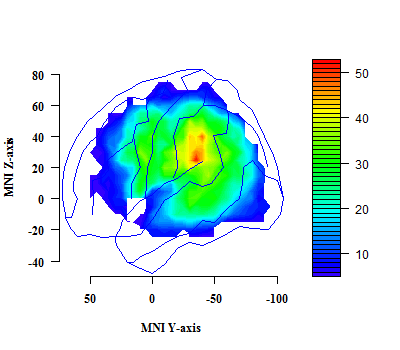

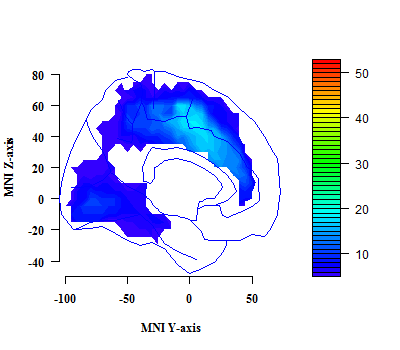

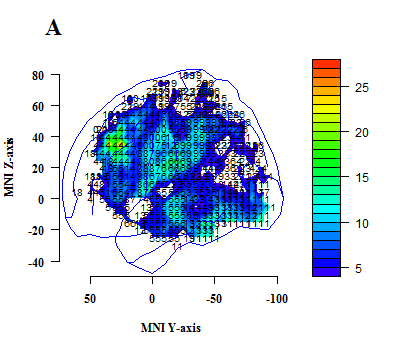

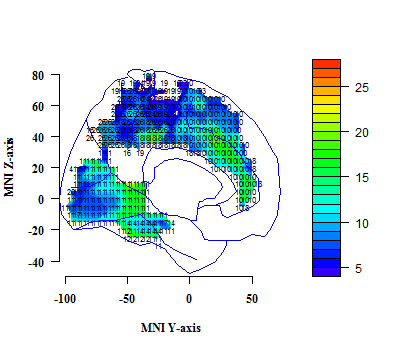

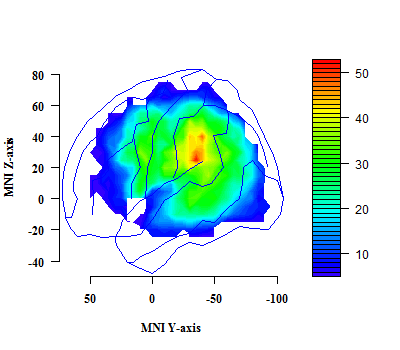

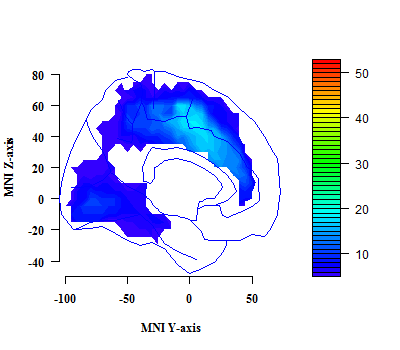

Figure 2に部位ごとの病巣数を示す。

病巣例が5例未満のvoxelは以後の検討から除外した。

ただし、病巣群と非病巣群との判別分析をするVLSM用のソフトウェアはないという計算上の問題のため、検討部位 (ROI) は大脳皮質に限定した。

Figure 2のように、この研究ではもっとも症例数が多い部位は脳表から1cm深部であったため、その深さでもっとも統計的パワーが大きいと考え、検討部位はその部位、すなわちMNI座標系でx座標は脳表面から深部1cmとした。

すなわちこの研究は左脳全体のvoxelごとの3次元的検討でなく、脳表のpixelごとの2次元的検討である。

またMNIのy,z座標は5mm間隔のpixelごとに検討した。

これらの点でこの研究は通常の神経画像のvoxel単位によるVLSMとは異なる。

検討したpixelは全部で813である。

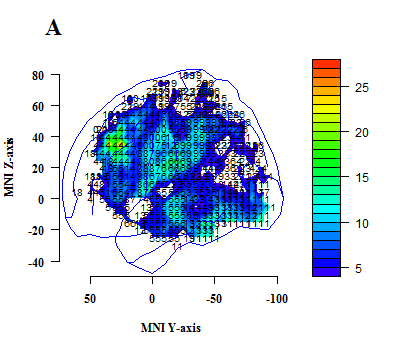

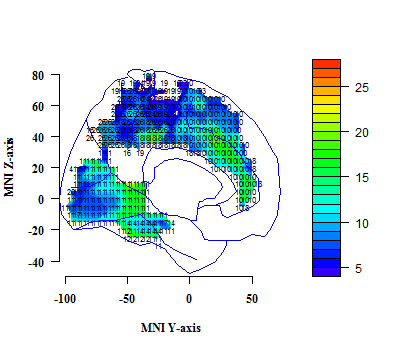

図2 この研究での病巣重ねあわせ図。最低5例の病巣があるvoxelのみを示す。カラーバーは患者数。最も重ねあわせが多いのは縁上回で、53患者で病巣があった。内側面で最も重ねあわせが多いのは内側前頭皮質で、18患者で病巣があった。

(原文のaxial図は省略。かわりに側面図)

2.5. 統計分析、および各pixelでの最も判別の良い課題の選択

最初に、各患者の失語重症度の補正を行った。

ただしSLTAで確立した失語重症度の指標はないため、すべての課題の正答率の平均値を失語重症度と見なした。

各課題の素正答率から、それを差し引いたものを補正正答率と定義し、それを以後の分析に用いた。

各pixelで病巣群と非病巣群の成績が最も異なる課題を選ぶ目的で、2つの方法を用いた。

1つめはこの2群間で課題の補正正答率のWelchのt値を求める方法である。

27課題のうちから、(1)病巣が存在するとその課題正答率が低くなり、(2)かつもっともt値が大きな課題を選んだ。

第2の方法はロジスティック回帰を利用した2群間の判別分析である。

ロジスティック回帰分析の説明変数(独立変数)は、さきに定義した27下位検査の補正正答率である。分析の応答変数(従属変数)は病巣の有無である (0=intact、1=lesioned)。

各pixelごとに、27課題による1変数ロジスティックモデルが、27種作られる。

そのうちから、(1)病巣が存在するとその課題正答率が低くなり、(2)かつもっとも病巣群と非病巣群の判別がよいモデルを選んだ。

判別のよさの指標として、対数尤度およびG値を用いた。G値とは -2×(定数のみのモデルの対数尤度−候補モデルの対数尤度) である (Hosmer and Lemeshow, 2000)。

G値はモデルの説明変数の差を自由度とするカイ2乗分布に従う。そこでその値でモデルの尤度比検定ができる。

検定の有意水準は0.05とし、全脳分析のための多重比較の補正は、1000回の並べかえ法でfamily-wise error (FWE)の調整したしきい値 (Holmes et al. 1996; Kimberg et al. 2007) を表記した。

このような統計値同士の比較機能を実装したVLSM用のソフトは知られていないため、統計ソフトはR (http://www.r-project.org/) を使用した。

27種のロジスティックモデルから、もっともG値の高いモデルを選ぶRのスクリプトは青木繁伸のもの (http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/all.logistic.html) を修正して利用した。

3. 結果

3.1. 個々の課題別のVLSM

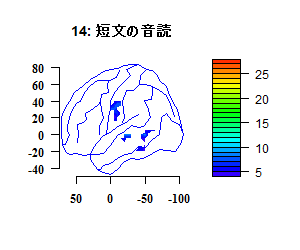

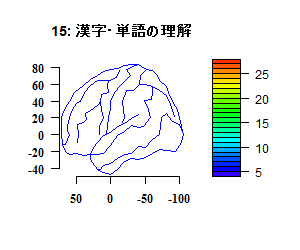

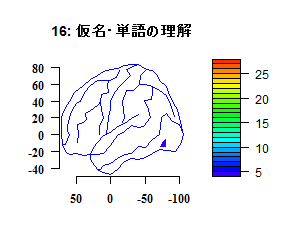

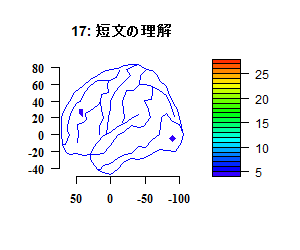

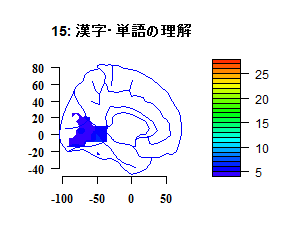

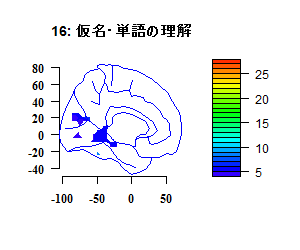

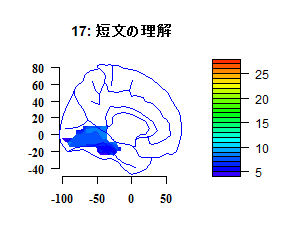

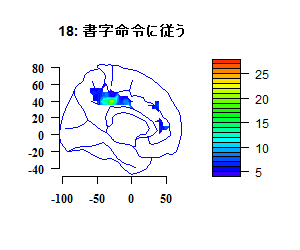

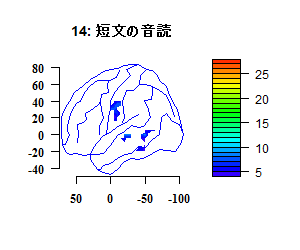

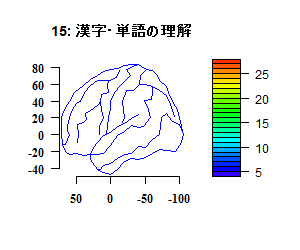

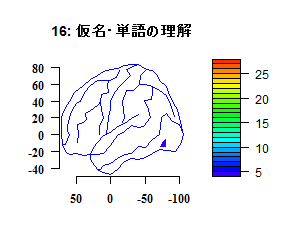

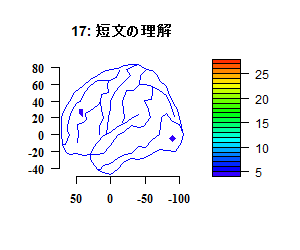

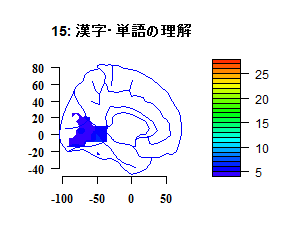

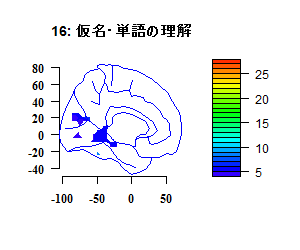

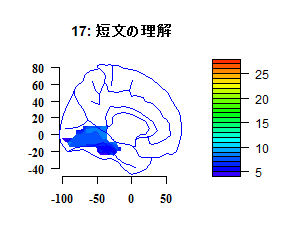

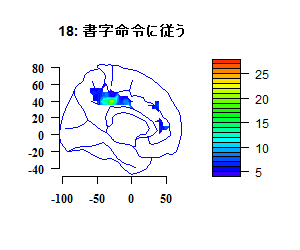

検査した27指標に関して27のVLSM図を作成した(この論文ではすべての図は含んでいない)。

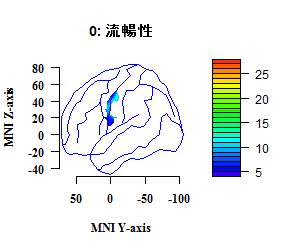

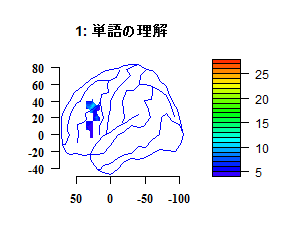

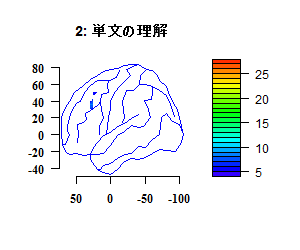

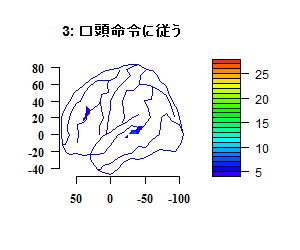

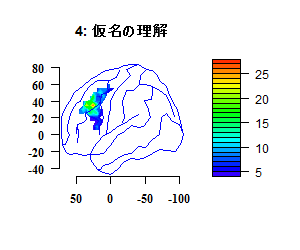

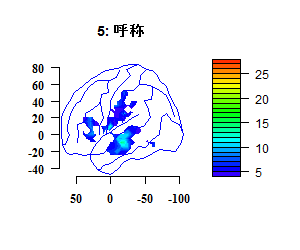

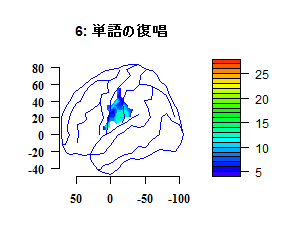

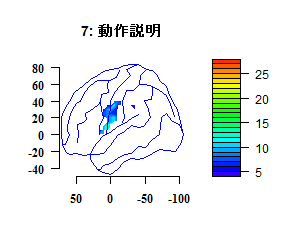

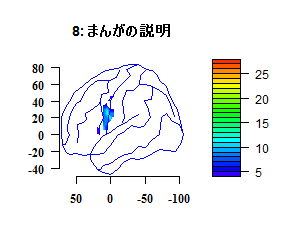

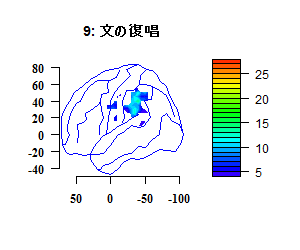

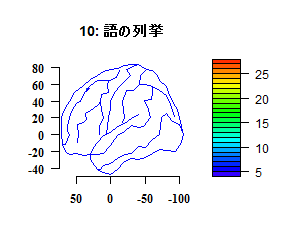

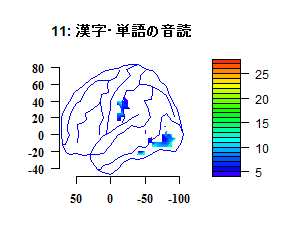

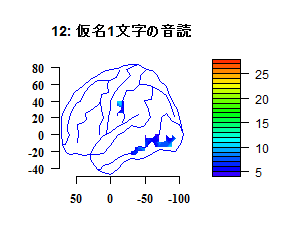

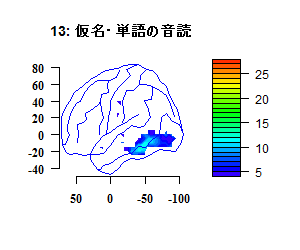

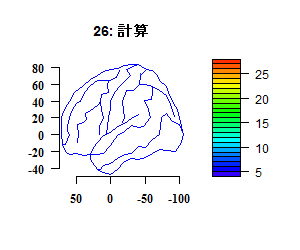

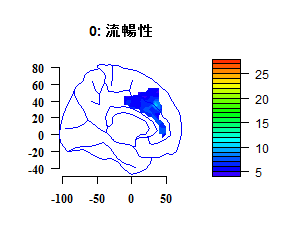

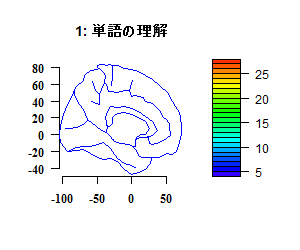

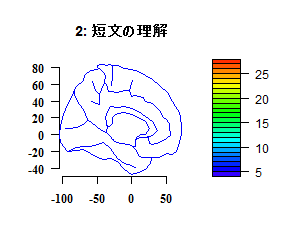

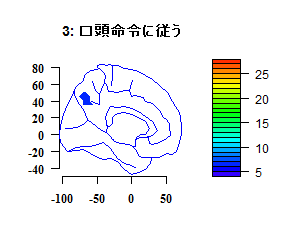

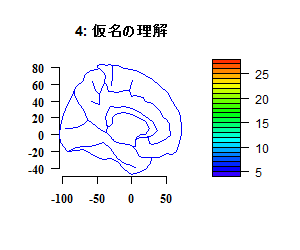

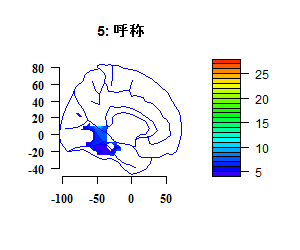

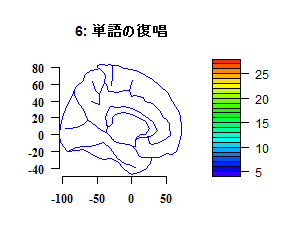

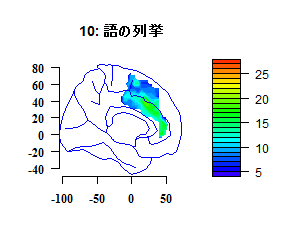

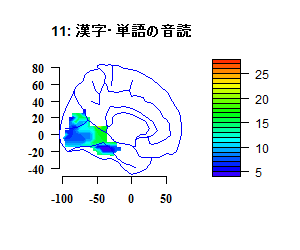

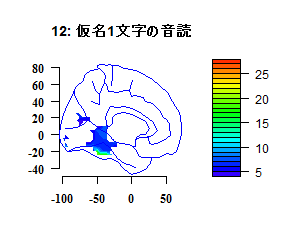

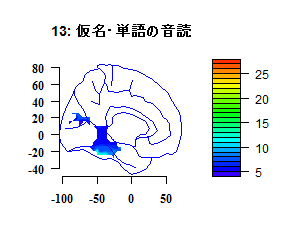

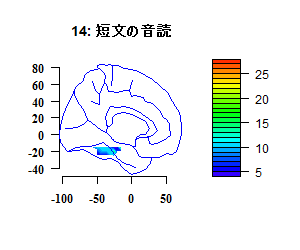

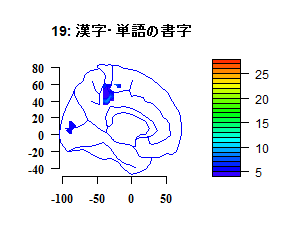

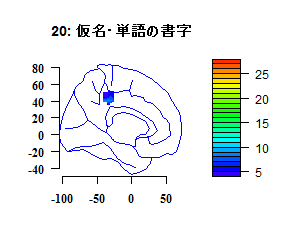

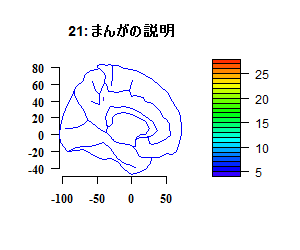

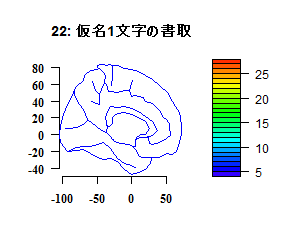

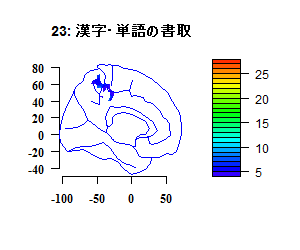

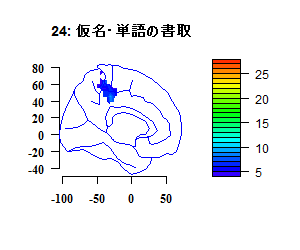

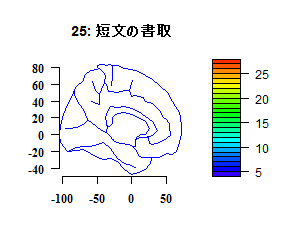

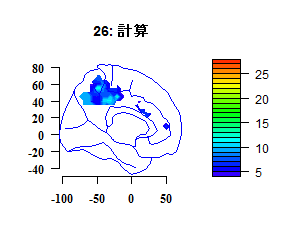

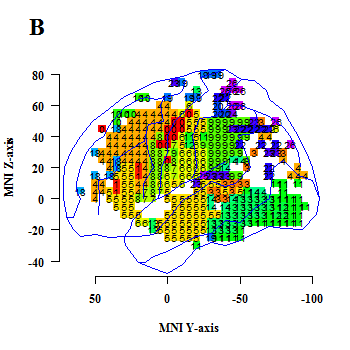

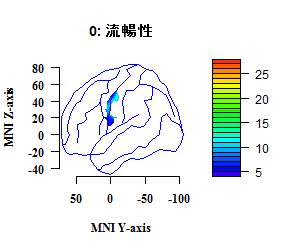

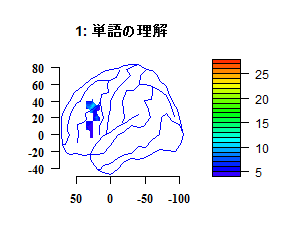

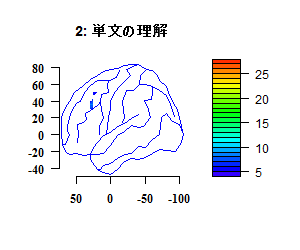

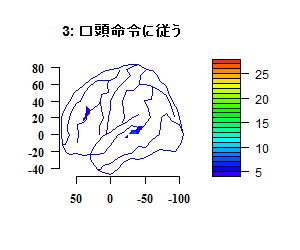

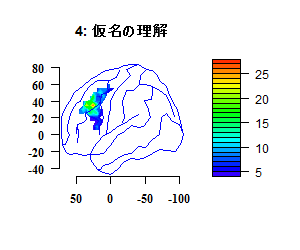

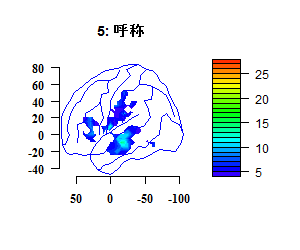

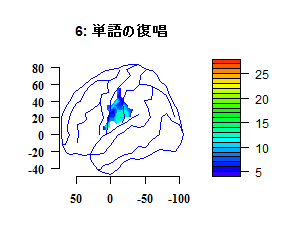

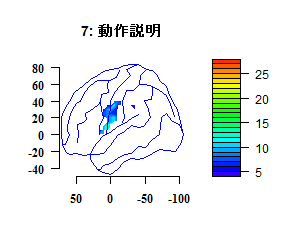

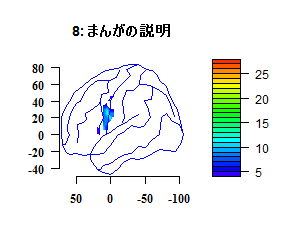

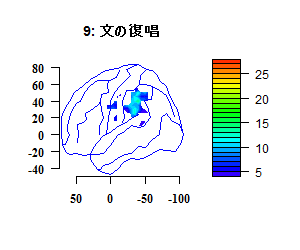

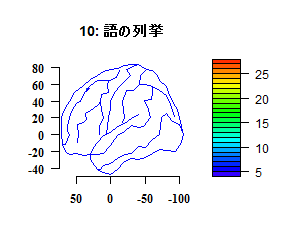

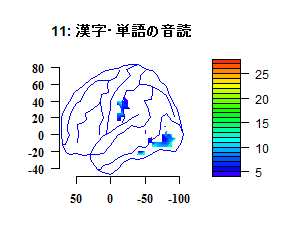

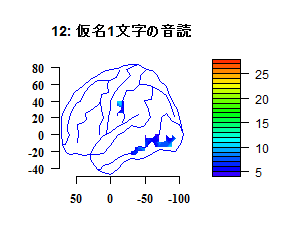

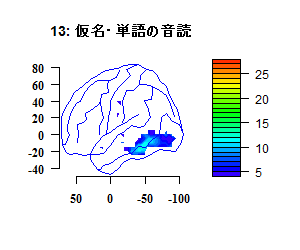

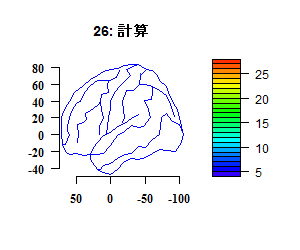

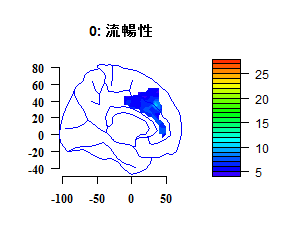

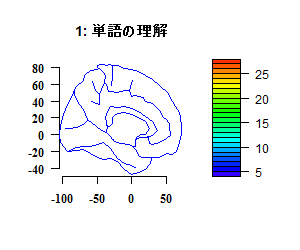

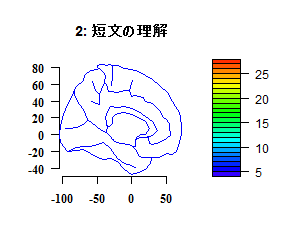

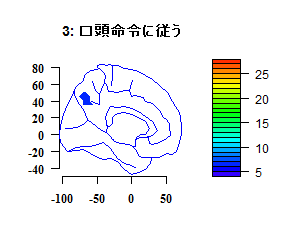

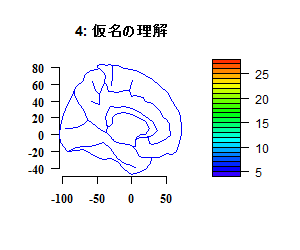

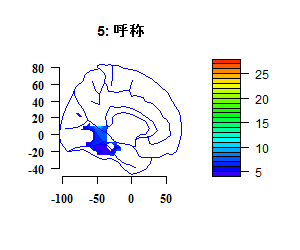

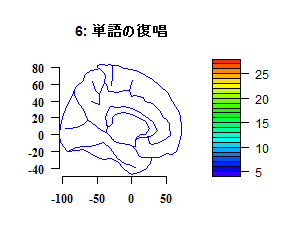

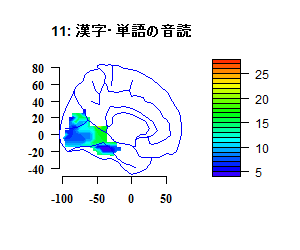

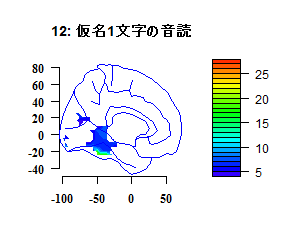

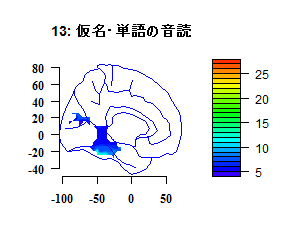

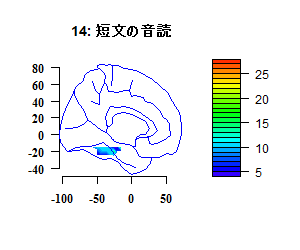

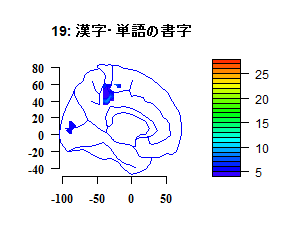

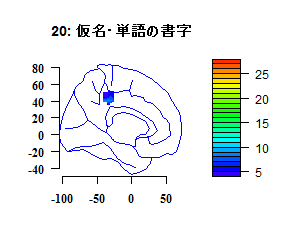

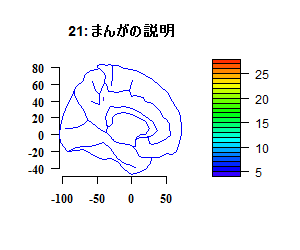

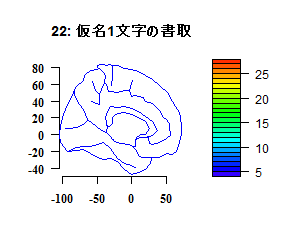

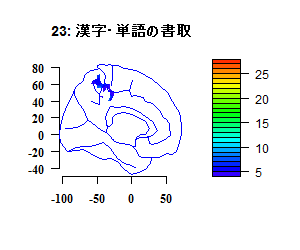

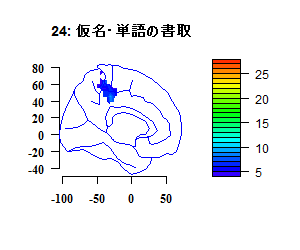

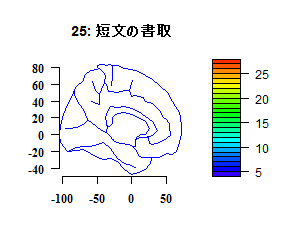

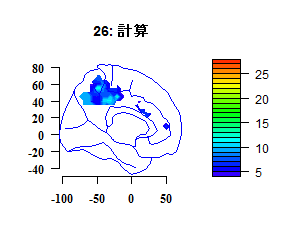

そのうち、代表的な4課題のG値のVLSM図を示したのがFigure 3である。

それぞれの課題で、中前頭回、中心後回下部、縁上回、帯状回との関連が見られた。

t値でも同様の図が得られたが、それらは省略した。

ロジスティック回帰の効果量は相関係数またはオッズ比であらわせるが、それらもG値と類似の分布になったため、省略した。

次節に、pixelごとにもっとも2群の判別がよい課題の選択図を示す。我々は最大統計値を使って個々の課題マップを重ねてマップを作った。

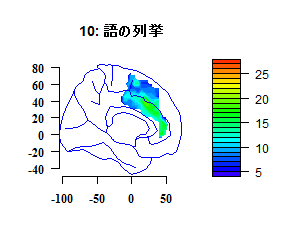

図3 4つの下位検査のG値地図

色のついた領域は(補正されていない)統計的しきい値を超える部。図はMNI空間。カラーバーはG値を示す。

(A) 音とかな文字マッチング課題。最もG値が高いのは中前頭回。

(B) 単語の復唱。最もG値が高いのは中心後回下部。

(C) 文の復唱。最もG値が高いのは縁上回周囲。

(D) カテゴリー流暢性。最もG値が高いのは帯状回前半。

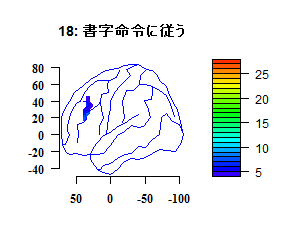

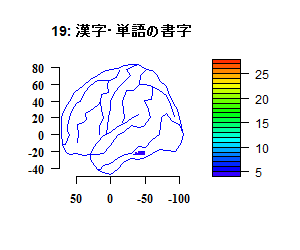

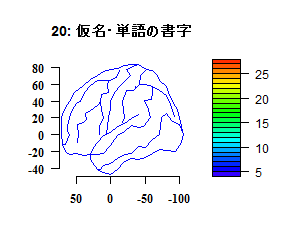

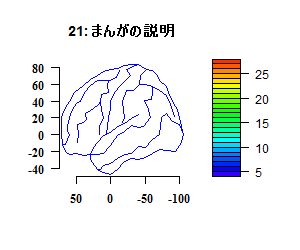

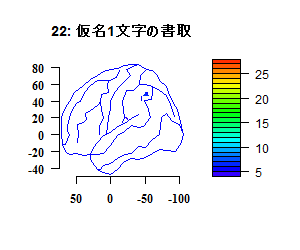

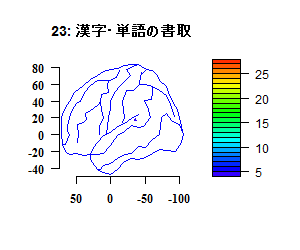

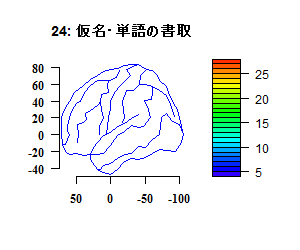

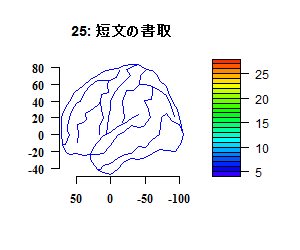

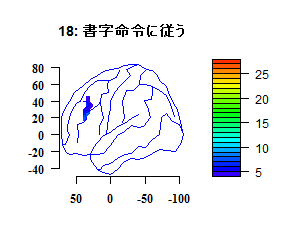

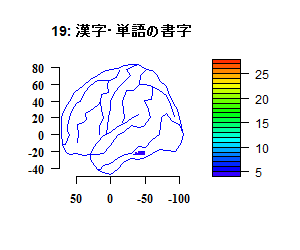

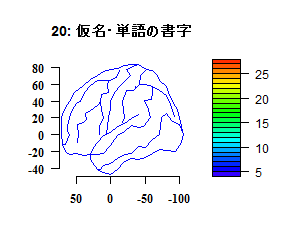

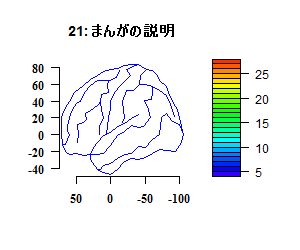

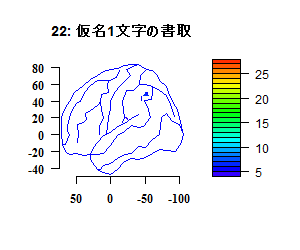

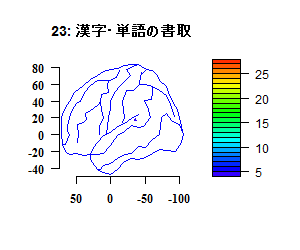

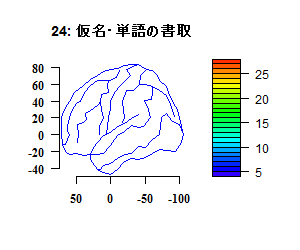

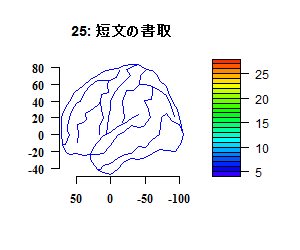

(原文は上記の4つの図ですが、ここには27課題全部載せます。)

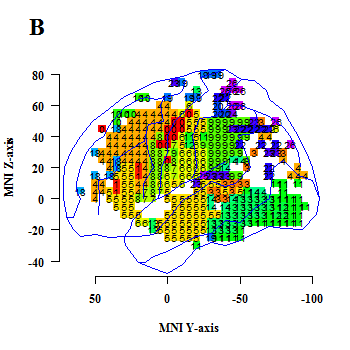

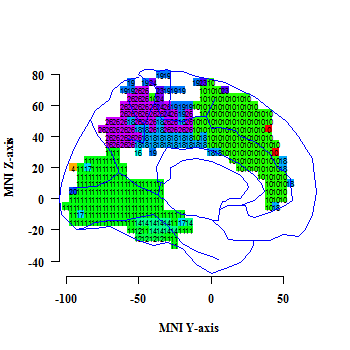

3.2. 各pixelごとの病巣群・非病巣群でもっとも成績が異なる課題の選択

pixelごとに両群でもっとも成績が異なる課題を選ぶために、2種類の統計値 (tとG) を指標にした。

Figure 4Aは、各pixelごとの、病巣あり群となし群で成績のt値が最大の課題番号である。そのt値は色で示した。

多重比較を考慮しなければt値のしきい値は1.98となる。

t値がその値以上の部位で課題ごとにpixelの色をそろえた図がFigure 4Bである。

左脳皮質全体のpixelで計算する多重比較を考慮し、並べ替え法によってFWEを調整したt値のしきい値は3.68だった。

中前頭回、前下頭頂葉、帯状回前部などでt値はそのしきい値を超えた。

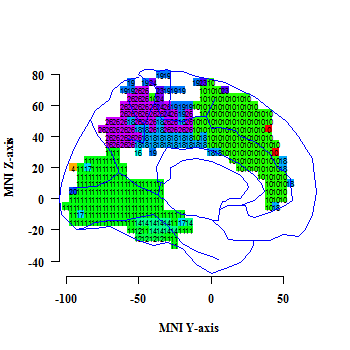

Figure 5Aは、ロジスティック回帰分析で選ばれた、各pixelでの、病巣あり群となし群をもっともよく判別できるSLTA課題の番号である。そのG値は色で示した。

G値はカイ2乗分布に従うので、多重比較を考慮しなければ、G値が3.84以上であることは、ロジスティック回帰のオッズ比の95%信頼区間が1を含まない事と同じ意味である。

G値がその値以上の部位で課題ごとにpixelの色をそろえた図がFigure 5Bである。

左脳皮質全体のpixelで計算する多重比較を考慮し、並べ替え法によってFWEを調整したG値のしきい値は11.1だった。、

t値のしきい値で示されたのと類似の部位でG値はしきい値を超えた。

課題成績に加えて、性別、年、病巣の大きさ、の3要因も説明変数としてロジスティックモデルに含めると、年齢は26pixelで、性別は1pixelで、もっとも病巣の有無と関係する変数だった。ただしいずれも判別力は大きくなく、G値は8未満だった。病巣の大きさとの病巣の有無との関係がもっとも強いpixelはなかった。

t値およびG値で共通して示された部位として、中前頭回の46野周囲では、病巣存在群・非存在群を最も判別できる課題は、subtest 4「音とかな文字のマッチング」だった。

MNI空間のZ座標で15-30の高さの中心後回周囲では、単語の復唱 (subtest 6) がもっとも判別できる課題だった。一方縁上回病巣は文の復唱障害を特徴とした。

帯状回前部では、category fluency課題 (subtest 10) がもっとも判別できる課題だった。

図4

各pixelごとでもっともt値の高い課題のt値地図。

各pixelの数字は、病巣群と非病巣群間で成績がもっとも異なる課題の番号である。

(A) t値を色で示す。色をつけた領域は(補正なしで)有意な領域。カラーバーはt値を示す。中前頭回、前下頭頂葉、帯状回前部などではt値は多重比較を考慮したしきい値(t=3.68)を超えた。

(B) 有意な領域でpixelの色を下位試験番号でそろえた図。下位試験番号は図1を参照。

(図は省略)

図5

各pixelごとにもっともG値の高い課題のG値地図。

各pixelの数字は、病巣群と非病巣群間で成績がもっともよく判別できる課題の番号である。

(A) G値を色で示す。色をつけたのは補正しない域値を超えた領域である。カラーバーはG値を示す。

中前頭回、前下頭頂葉、帯状回前部などでG値は多重比較を考慮したしきい値(G=11.1)を超えた。

(B) 有意な領域でpixelの色をsubtest番号でそろえた図。subtest番号は図1を参照。

4. 討論

4.1. 全体の討論

2つの分析法を使って、それぞれのpixelで最も2群の成績が異なる、すなわちそのpixelの脳機能を反映すると考えられる課題を選ぶ事ができた。

t値を使う方法と、G値を使う方法のどちらも、多くのpixelで類似の課題が選ばれた。

この両者に統計学的なパワーの差があるかどうかも我々の関心であったが、両分析法で示された有意な範囲もほぼ同様で、統計学的パワーは類似していた。

t値は算出が容易という利点がある。

一方ロジスティック回帰は、オッズ比や予測確率を算出でき、また多変量解析にも応用できるという利点をもつ。

これらの両分析法はそれぞれの特徴に応じて使い分ける事ができるだろう。

この選ばれた課題はそのまま直接局所の機能を示しているわけではない。その部位の機能は、候補課題の中から選ばれた課題にもっとも関係が深いという事にとどまる。

この研究では日本語の言語バッテリーであるSLTAを用い、病巣群非病巣群をもっとも分離できる課題を選んだ。

しかし、もちろん他の言語バッテリーや、他の多くの認知バッテリーを使用して、同様にもっとも局所に関係が深い課題を選択する事ができるだろう。

このように多くの課題中から局所に関連の強い課題を決定する研究を積み重ねていけば、局所機能の考察にさらに貢献できよう。

このような研究では、症候を評価した時期が結果に大きく影響する。

障害が起こってある程度の期間がたつと大脳の可塑性により再編成が行われる。

この研究は比較的急性期に行っており、再編成が起こる前の状態を比較的反映していると考えられる。

その一方で発症からの検査時期を完全に統制できなかったという事は一つの限界として認めねばならない。

このような病巣研究による結果は、この研究では行われていないが、fMRIのような機能画像でも裏付けられる事が望ましい。

ただしこの両者の結果は、一般的に一致する場合もあるが、一致しない場合もある。

なぜなら、fMRIは、課題により活性化された部位とその課題遂行に必要な部位とが必ずしも一致しないからである (Rorden and Karnath, 2004)。

たとえば Silvaら(2018) は、脳外科手術前の機能脱落の予測目的のfMRIの役割についてreviewし、これは電気皮質刺激やWada試験のような侵襲的試験を完全に代替することはできない事を示した。

それに対して、患者の病巣による機能の欠落は、その病巣部位のその機能における何らかの役割を直接証明できる。この点では、病巣研究はfMRIに優る。

(4.1.節の後半は、査読後に追加した文です。)

4.2. 個別の議論

個別の皮質部位と課題の関係について論じると、第1に、中前頭回病巣とsubtest 4 "音とかな文字のマッチング" の関係が示された。

音・文字マッチング課題と、前頭葉との関係を示した研究は、これがはじめてと思われる。

このsubtest 4は、1文字の音読subtest 12、1文字の書き取りsubtest 22などと部分的に似ている。

しかしsubtest 4の特徴は、脳への情報入力の段階で音情報と文字情報の2種あることで、両種の情報の統合をする機能を反映した課題であると解釈できる。

これまで意味的な聴覚・視覚統合には下前頭回の関与が示されていた (Plakke and Romaski, 2014)。

この研究は、音・文字マッチングのような意味の関与の小さな聴覚・視覚統合には、下前頭回よりむしろ中前頭回の関与を示唆するものと言えるかもしれない。

第2に、中心後回下部病巣は単語の復唱の障害が特徴であり、縁上回病巣は文の復唱障害が特徴だった。

Figure3は各課題別のロジスティック回帰によるVLSMの結果であるが、単語の復唱に関係する部位はやはり中心後回下部が主要部だった。

これまで復唱障害についてのVLSM研究は縁上回〜上側頭回の関与を示す研究が多く (Fridriksson et all., 2010; Baldo et al., 2012; Dell et al., 2013; Rogalsky et al., 2015; Wilson et al., 2015; Pilkington et al., 2017)、中心後回はあまり重視されてこなかった。

これら過去の病巣研究との結果の違いの原因として、最初に我々が考えた理由は、分析手法の違いである。

すなわちこの研究では正答率をその患者の全課題の平均正答率で補正してロジスティック回帰を行ったためという理由である。

しかし対象患者の素正答率を使ってt検定のVLSMを施行しても、単語復唱と関係が強い部分は同様に中心後回周囲に限局し、Figure3の図と似た結果になった。(そのt値分布図は省略した。)

したがってこの研究で単語復唱課題に関与する部位がこれまでのVLSM研究と違う理由は、分析法の違いではなく、対象患者の違いが主と考えられる。

この研究では比較的急性期で、比較的小さな病巣の患者群を対象とした事、SLTAのどの課題にも反応できない重症失語患者を除外した事などが理由として考えられる。

Kummererら(2013) の結果は我々の結果に似て、中心後回が復唱障害の主要部位である。

彼らの研究は急性期である事、病巣が小さい事が我々の研究と類似しており、これらの要因によることが示唆される。

一方、fMRI研究の結果 (Price, 2012) と比較すると、復唱によって附活される部位は病巣研究と必ずしも一致がみられない。たとえば、Buchsbaumら(2011)は、fMRIによる音韻的短期記憶による附活と、伝導失語患者の病巣との共通部位として、わずかにSpt部のみを指摘している。

これはある課題遂行に必要な部位と血流が増加する部位とのずれによるのかもしれない (Rorden and Karath, 2004)。

またこの研究では、単語の復唱と文の復唱で関与する領域が異なった。

文の復唱では短期記憶の関与が強く(McCarthy and Warrington, 1990; Majerus, 2013)、単語の復唱は発声失行の関与が大きい(Markievicz and Bohland, 2016; Leonard et al., 2016)と考えられる事で説明できるかもしれない。

最後に、この研究で前部帯状回の機能と関係の強い課題は語の列挙 (category fluency) 課題であった。

過去の category fluency に関するVLSM研究は、この部位の病巣例を十分含んでいる研究であれば、我々の研究と合致している

(Kinkingnehum et al., 2007; Cristofori et al., 2015; Geisseler et al., 2015)。

またfMRIではたとえば Wagnarら(2004) も同様の責任部位を示している。

この部の病巣の患者では、失語の特徴という点では、自発言語の少なさ、超皮質性運動性失語(Kumral et al., 2002) が知られてきた。

統計値を課題間で比較したこの研究によって、この失語型の臨床像をもっとも典型的に示す課題は、SLTA中ではこの課題である事が示された。

以上で論じた部位以外に、他の課題との関連が示された部位がいくつかあるが、それらの議論は省略する。

4.3. 限界

この研究の限界として、結果の表示は脳表のみで、またMNI座標5mmのpixelごとの表示にとどめたこと、すなわち通常の意味でのVLSMではない事があげられる。

これは主に、27の課題の統計値を互いに比較することが可能なVLSM用ソフトがない事による計算上の困難、第2に、3次元的な表示の困難のためであるが、3番目の理由としてVLSMという手法そのものによる限界にもよる。

VLSMではあるvoxelについて統計値を計算するとき、患者の他の部の病巣の影響の有無は無視する (Bates et al., 2003)。

そこで患者の病巣が大きく、関心voxel以外の領域を多く病巣として含むほど、計算された結果は関心voxelの機能を直接示すものではなくなる (Mah et al., 2014)。

そのため、レンズ核線条体動脈領域など深部を含む大きな脳梗塞を対象に含むと、皮質病巣と症状との関係の考察を混乱させる原因になりえる。

そこでこの研究ではそのような患者は対象として含めず、検討部位は皮質に限定した。

またこの研究は正常対象群は含めず、対象はすべてROIの中か外に病巣がある患者である。

VLSMそれ自体に、他の皮質部位の病巣の課題成績への影響を無視する方法であるという限界がある。

課題成績の評価法も別の限界である。

機能障害は課題成績に独特の形式(エラーパターン)で影響を与え、皮質機能に関して重要な情報をあたえうる。

しかし我々はこの研究でこれらの要素を調べなかった。

別の限界として、患者の教育年数は6年以上ではあったが、それ以上のデータを得なかった。

(4.3.節の後半は、査読後の、いかにもとってつけた文)

5. 結論

結論として、この研究は、病巣のありなしの2群を最もよく判別できる言語バッテリー中の課題を示すことにより、各皮質部位の主な言語機能を推定した。

ある機能の責任部位はどこかという従来の視点に加えて、この研究のような、ある部位の最も主要な機能は何かというアプローチも、脳機能研究に貢献できるだろう。

謝辞

研究に参加した患者、また患者を紹介いただいた長田成幸、辻裕丈、中井紀嘉、八木俊輔、兒島敬子、兒島辰哉、高森元子、吉井仁、中島康博、吉田光宏、宇田憲司、柴田昌志、畠山尚登、佐々木博勇、青島千洋、岩崎正重、石山純三の各医師に感謝します。

SLTAを行った当院の言語聴覚士、原川三保子 田呂丸いずみ 佐々木香苗 竹原由美 杉山稔子 斎藤美穂 村松玉緒 佐々木智加 芝口萌子 伏見和真 松井理納 に感謝します。

Appendix A 標準失語症検査 (SLTA) の要約 の訳は省略。

Appendix B 論文の元データ

以下は、おまけ

・おまけ1 脳の側面図。

lateral

medial

Rを使える人は、これらの行列を手元のファイルにコピペし、コンマ区切りデータとして、たとえば fig というオブジェクト名で読み込んだなら、

plot (fig[,1], fig[,2], type="n")

xspline (fig[,1], fig[,2])

で脳側面図を描けるはず。

・おまけ2 全脳での多重比較を考慮したしきい値を出す自作Rスクリプト

(誰にもチェックしてもらってないです。間違ってたらごめんなさい。)

n=1000 #くり返し計算量

allcase=150 #症例数

the_most_lesioned_case=53 #一番病巣が多い部の病巣例数

lesioned_at_least=5 #最低何例病巣があるvoxelを対象にするか Welchのt検定やロジスティック回帰では最低2例。

subtest1=14 #調べたい課題成績がある行

# subtest2=11 #2変数でロジスティック回帰も可能。

ttestresult <- maxt <- gresult <- maxg <- numeric() #Rはベクトル確保の準備が必要

for (i in 1:n){ #n回反復

for (j in lesioned_at_least : the_most_lesioned_case){ #病巣が何例から何例の場合まで計算するか

df <- matrix(0, nrow=allcase, ncol=2) #計算用のm行2列(2変数ロジスティック回帰では3列)の行列を作成

df[,2] <- mni[,subtest1] #-mni[,37] #行列2列目に課題成績データを入れる。

#37行目に全体の正答率が入ってたら、引けば補正正答率

# df[,3] <- mni[,subtest2] #-mni[,37] #行列3列目に課題成績データを入れる 2変数ロジスティック回帰用。

df[sample( 1:allcase, j, replace=F), 1] <- 1 #計算用行列の1列目。allcase人中からj人をランダムにマーク

lesionedpf <- df[df[,1]>0,][,2] #病巣ありj例の成績

nonlesionedpf <- df[df[,1]<1,][,2] #病巣なし例の成績

ttest <- t.test(lesionedpf,nonlesionedpf) #Welchのt検定

# ttest <- t.test(lesionedpf,nonlesionedpf, var.equal=T) #こちらはStudentのt検定

# gl <- glm(df[,1]~df[,2] , family=binomial) #1変数ロジスティック回帰の場合

# gl <- glm(df[,1]~df[,2]+df[,3] , family=binomial) #2変数ロジスティック回帰の場合

ttestresult[j-lesioned_at_least+1] <- ttest$statistic #ベクトル要素の添え字は1からにする

# gresult[j-lesioned_at_least+1] <- gl$null.deviance - gl$deviance #ロジスティック回帰の時のG値

}

maxt[i] <- max(ttestresult) #病巣例数がlesioned_at_least例からthe_most_lesioned_case例まで調べて一番大きなt

# maxg[i] <- max(gresult) #同様に一番大きなg

}

maxt[order(maxt)] #以上のmaxtをn回出し、ソート。

# maxg[order(maxg)] #同上。

#あとは目で見て、一番高値から5%のところが片側検定のしきい値。

・おまけその3

MRIcronのNPM (non-parametric mapping) についてのTIPS